“Manggis Misterius: Si Buah Keraton dalam Sorotan”

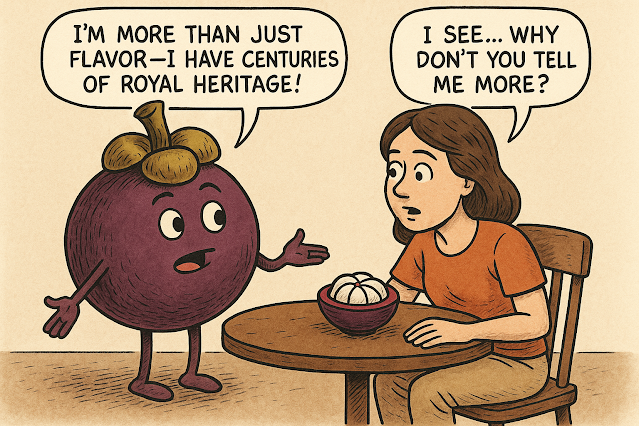

Pengantar: Ketika Buah Bersuara, Manggis Berbisik dari Balik Keraton

Dalam kesunyian kebun tropis yang lebat, terdengar bisikan halus dari balik rimbunnya daun: suara manggis. Bukan suara dalam arti sebenarnya, tentu saja. Tapi suara itu ada—terdengar lewat warna ungu gelapnya yang agung, bentuk bulat yang misterius, dan mahkota kecil di kepalanya seperti ratu yang menyamar.

Manggis bukan buah sembarangan. Ia bukan sekadar penutup es campur atau hiasan di meja rapat antarmenteri. Ia membawa sejarah, legenda, dan rasa yang melebihi syarat kata ‘lezat’. Tapi seperti nasib para bangsawan yang mulai terlupakan di era digital, manggis pun harus berjuang mempertahankan tahta.

Kini, si buah keraton itu berada dalam sorotan. Bukan hanya karena kelezatannya, tapi karena nilai-nilai yang terkandung dalam daging putih mungilnya yang lembut. Artikel ini akan mengajak Anda menyelami misteri manggis: dari singgasana hingga meja makan, dari mitos hingga manfaat.

Babak I: Manggis, Warisan Kerajaan yang Turun Takhta

Di masa silam, manggis bukan buah rakyat jelata. Ia ditanam di taman-taman kerajaan dan hanya disajikan dalam upacara tertentu. Para raja Nusantara, bahkan hingga kerajaan Ayutthaya di Thailand, menyebut manggis sebagai "ratu buah". Jika durian adalah raja dengan aromanya yang garang, maka manggis adalah permaisuri yang anggun dan menyimpan rahasia.

Tak heran, buah ini sering dijadikan persembahan kepada tamu agung atau bahkan sesaji spiritual. Warna kulitnya ungu tua, mencerminkan kemewahan dan kematangan. Tidak semua pohon bisa menghasilkan manggis yang sempurna. Ia menuntut kesabaran, perhatian, dan waktu. Manggis baru berbuah setelah 7 hingga 10 tahun—sebuah pengingat bahwa keagungan sejati tak bisa diraih dengan instan.

Namun zaman berubah. Manggis tak lagi hanya tumbuh di pekarangan istana. Ia menyusup ke pasar, minimarket, bahkan toko buah daring. Harga bisa naik saat musim belum tiba, dan turun ketika panen melimpah. Dari simbol kebangsawanan, manggis kini berdiri di dua dunia: yang agung dan yang biasa.

Babak II: Misteri di Balik Kulit Tebal

Apa yang membuat manggis begitu memikat? Mari kita kupas, bukan hanya kulitnya yang tebal dan keras itu, tapi juga makna yang tersimpan di baliknya.

Kulit manggis tidak bisa dimakan, namun penuh manfaat. Penelitian menunjukkan bahwa kulit manggis mengandung xanthone, senyawa antioksidan super yang membantu melawan radikal bebas, menjaga imunitas, hingga memperlambat penuaan. Kulitnya yang keras seperti tameng—melindungi isinya, sekaligus menyimpan kekuatan tersembunyi.

Lalu, daging buahnya—putih bersih, seperti mutiara di balik peti besi. Rasanya perpaduan antara manis, asam, dan kesegaran alami. Tidak tajam seperti jeruk, tidak hambar seperti pepaya. Rasanya... aristokrat. Menggigit manggis ibarat membaca puisi yang hanya ditulis untuk satu orang: Anda.

Namun misteri tak berhenti di rasa. Ada keyakinan rakyat yang berkembang: jumlah kelopak di bawah buah manggis menunjukkan berapa banyak segmen daging di dalamnya. Ajaibnya, keyakinan itu hampir selalu benar. Tidak ada teknologi, tidak ada algoritma—hanya warisan pengetahuan lokal yang masih relevan di era modern.

Babak III: Dari Mitos ke Manfaat, Dari Dapur ke Dunia

Di desa-desa, manggis tidak hanya dimakan. Ia dijadikan ramuan. Rebusan kulit manggis dipercaya mampu menyembuhkan sariawan, menurunkan kolesterol, bahkan menyegarkan rahim pasca melahirkan. Di kota besar, manggis dijadikan bahan baku suplemen mahal, kapsul kesehatan, hingga ekstrak kecantikan. Dari akar hingga ranting, manggis diolah menjadi harapan.

Beberapa ahli menyebut manggis sebagai ‘superfood tropis’. Sebuah julukan yang membuat buah ini kembali naik tahta, setidaknya di dunia kesehatan. Kandungan vitamin C, serat, dan antiinflamasi alami menjadikannya pilihan bagi mereka yang lelah dengan junk food dan suplemen sintetik.

Di dunia kuliner pun manggis mulai bereksperimen. Ia dijadikan selai, es krim, bahkan sambal manggis. Unik? Pasti. Tapi juga membuktikan satu hal: manggis itu lentur. Ia bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri.

Babak IV: Nasib Manggis di Era Digital

Sayangnya, tidak semua orang mengenal manggis seperti mereka mengenal apel atau anggur. Di pasar global, manggis masih minoritas. Negara-negara Barat masih menganggapnya eksotis. Tapi justru di situlah kekuatannya. Keunikan manggis adalah aset budaya dan ekonomi yang belum sepenuhnya digali.

Petani manggis di Indonesia kadang dibingungkan oleh nasib buahnya. Saat panen raya, harga anjlok. Tapi ketika ekspor terbuka, manggis mendadak jadi rebutan. Di balik ketebalan kulitnya, manggis menyimpan kisah para petani: tentang harapan, kerja keras, dan kadang, kekecewaan.

Namun harapan belum mati. Teknologi kini membuka jalan baru. Marketplace lokal mulai menjual manggis dalam bentuk segar dan olahan. Influencer kesehatan mulai mempromosikan manfaatnya. Bahkan, beberapa startup mulai mengekspor jus kulit manggis sebagai produk premium.

Tapi ada tantangan lain: manggis sulit diawetkan. Umurnya pendek setelah dipanen. Ia tak tahan terlalu lama dalam perjalanan. Inilah ironi manggis: ia ingin mendunia, tapi tubuhnya masih lokal.

Babak V: Saatnya Manggis Bicara—Dengan Branding, Bukan Sekadar Gizi

Manggis membutuhkan narasi. Sebuah cerita yang tidak hanya soal gizi, tapi juga budaya. Bayangkan kampanye: “Manggis, Warisan Keraton di Meja Anda.” Atau: “Ratu Buah dari Tropis untuk Dunia.” Cerita seperti ini menjadikan manggis lebih dari buah—ia menjadi simbol, identitas, bahkan aspirasi.

Branding buah bukan hal baru. Apel Fuji, Pisang Cavendish, hingga Anggur Napa telah membuktikan bahwa buah bisa menjadi merek. Manggis juga bisa—asal kita tahu caranya.

Kita bisa mulai dari desa: membangun pusat edukasi manggis, taman wisata agro, hingga festival tahunan. Libatkan petani, pelajar, hingga seniman. Jadikan manggis sebagai duta budaya.

Bayangkan anak-anak sekolah menulis puisi tentang manggis. Bayangkan mural-mural kota memajang gambar manggis dengan mahkota emas. Bayangkan manggis tak hanya dijual, tapi diceritakan.

Babak VI: Kita dan Manggis—Refleksi dalam Setiap Gigitan

Dalam setiap buah manggis, ada cerita yang belum selesai. Dari masa lalu yang agung hingga masa kini yang penuh tantangan. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran (butuh waktu bertahun-tahun untuk berbuah), keindahan tersembunyi (daging lembut di balik kulit keras), dan keseimbangan (antara manis dan asam).

Manggis mengingatkan kita bahwa hal-hal terbaik dalam hidup butuh waktu, perhatian, dan kadang... perlindungan. Ia juga mengingatkan kita bahwa yang sederhana pun bisa mulia, asal diberi tempat yang layak.

Dan seperti manggis yang menyimpan jumlah segmennya di balik kelopak bawah, kita pun kadang menyimpan potensi yang belum terlihat, menunggu untuk dikenali, dipetik, dan dinikmati.

Penutup: Saatnya Kita Duduk Bersama Manggis

Jika Anda memegang satu buah manggis saat ini, jangan langsung membukanya. Pandang dahulu bentuknya. Perhatikan warnanya, ukiran kecil di bawahnya, dan mahkota di atasnya. Rasakan getarannya. Itulah simbol dari sesuatu yang kecil tapi tak bisa diremehkan. Yang lembut tapi tidak lemah. Yang lokal tapi siap mendunia.

Saatnya memberi ruang bagi manggis di meja kita. Bukan hanya sebagai makanan, tapi sebagai pelajaran. Karena mungkin, di tengah dunia yang semakin cepat dan instan, kita butuh sesuatu seperti manggis—yang mengingatkan kita untuk pelan, untuk menghargai proses, dan untuk menggigit hidup dengan perlahan, tapi penuh rasa.

“Manggis Misterius: Ratu Buah yang Merasa Terasing”

Monolog Satir oleh: Ratu Buah (bukan buah ratapan)

(Adegan: Sebuah manggis berdiri di atas singgasana buah tropis, mengenakan mahkota dari daun, berbicara ke penonton manusia yang nyaris lupa namanya)

Akulah manggis,

si ungu jelita dari keraton tropis,

ratu buah yang dulu dielu-elukan para bangsawan,

kini terselip malu di antara rak buah diskonan.

Ah, manusia...

Dulu kau persembahkan aku dalam upacara sakral,

kini kau pencet-pencet aku di supermarket tanpa sopan santun,

mencari yang empuk, lalu pergi tanpa beli,

seolah aku tak punya martabat,

padahal aku keturunan langsung pohon bangsawan!

Aku bukan pisang yang terlalu pasrah,

bukan apel impor yang ditipudaya lilin,

aku... manggis!

Satu-satunya buah yang punya kode rahasia

di bagian pantatku—eh, maksudku bawah tubuhku—

jumlah kelopak menunjukkan isi,

seakurat ramalan dukun pasar!

Aku menyimpan mitos dan khasiat,

bukan clickbait dari influencer diet.

Kulitku, meski keras seperti harga BBM naik,

penuh dengan xanthone anti-oksidan,

lebih kuat dari janji kampanye yang kadaluarsa.

Tapi dunia tak lagi adil bagi bangsawan,

yang viral bukan lagi yang bernilai,

melainkan yang bisa menari sambil dijus,

atau tampil di konten “5 buah bikin glowing!”

Ya, aku tak bisa berdansa di TikTok,

tapi aku bisa menyelamatkanmu dari radikal bebas,

bukan radikal politik, sayangnya—itu tugas lain.

Dan kenapa kalian suka bilang:

“Daging manggis tuh manis asamnya pas!”

Padahal kalian sendiri manis-manis di awal,

ujung-ujungnya ghosting pas aku dikupas!

Kau potret aku,

kau buat aku stiker WA:

“Semanggiisss yaa hari ini!”

Lalu kau tinggalkan aku busuk

di kulkas yang kau lupakan saat WFH.

Aku pernah jadi persembahan kerajaan Ayutthaya,

jadi menu jamuan Sultan di Keraton Jogja,

jadi alasan para bule balik lagi ke Bali,

tapi kini...

aku cuma jadi nama spa dan sabun pemutih kulit,

kulitku kau rebus, airnya kau jual mahal,

tapi buahku sendiri tak lagi kau makan.

Paradoks yang pahit, lebih pahit dari kulitku.

Aku manggis,

yang butuh 10 tahun untuk berbuah,

lebih lama dari masa jabatan presiden!

Tapi buahku kau bandingkan dengan anggur supermarket,

yang cuma butuh impor dan pengawet?

Astaga... moral manusia benar-benar dipetik mentah!

Kalian manusia,

punya kampanye "Back to Nature",

tapi melupakan aku yang sudah ada di halaman rumah nenekmu.

Kau cari superfood dari Amazon,

padahal Amazon lokalmu

sudah menyediakan aku sejak zaman Majapahit.

Ah, kulihat kalian lebih tertarik

pada buah hasil rekayasa genetika,

yang dibentuk mirip hati, diberi nama manis,

padahal hatinya plastik dan cita rasanya algoritmik.

Aku?

Aku tetap alami,

tidak bisa diedit pakai filter,

tidak bisa dibentuk ulang jadi emoji.

Aku tidak butuh validasi bintang lima,

cukup satu gigitan jujur—

yang mengingatkanmu bahwa kesederhanaan

adalah kemewahan yang tak bisa dicetak ulang.

Tapi kalian terlalu sibuk menggugah,

bukan merasakan.

Kalian beli buah untuk diunggah,

bukan dinikmati.

Kalian bilang,

aku terlalu cepat busuk,

tidak cocok untuk ekspor.

Hei! Aku ini ratu, bukan robot logistik.

Kenyataan bahwa aku cepat busuk

justru menandakan aku asli, bukan tahan banting demi untung.

Kenapa semua harus awet?

Cinta saja kalau terlalu awet tanpa rasa, jadi beban emosional.

Aku tahu,

aku bukan tren,

aku bukan kemasan praktis,

aku butuh kupasan, butuh perhatian.

Tapi itulah cinta sejati, bukan?

Tak bisa instan, tak bisa disuapi otomatis.

Harus sabar, harus dibuka perlahan.

Kalian bilang kulitku keras.

Tapi bukankah keras itu wajar,

untuk melindungi yang lembut di dalam?

Bukankah kalian juga keras saat trauma?

Kalian juga diam dan tebal saat patah hati,

lalu menyimpan daging kasih sayang

dalam segmen-segmen kecil,

hanya untuk yang mau membuka dengan lembut?

Ah, aku terlalu filosofis untuk dunia ini.

Tapi jangan salahkan aku kalau aku tidak bisa beradaptasi

dengan pasar yang lebih mementingkan bentuk

daripada substansi.

Aku bukan buah influencer.

Tapi aku bisa menginspirasi puisi,

bisa menyembuhkan luka,

bisa membisikkan legenda.

Dan kini aku berdiri di hadapan kalian,

dalam keranjang plastik tanpa harga tetap,

diperlakukan seperti pelayan,

padahal aku ratu yang tersingkir!

Aku ingin naik takhta lagi.

Bukan untuk gengsi,

tapi agar anak cucumu tahu,

bahwa tidak semua yang viral itu bernilai,

dan tidak semua yang sederhana itu biasa saja.

Aku ingin ada festival manggis,

di mana aku tak hanya dijus dan dijual,

tapi dibacakan puisi, dijadikan ikon daerah,

ditempatkan di atas panggung buah lokal,

yang tak kalah megah dari apel Washington.

Aku ingin anak-anak sekolah menulis tentangku

dengan bangga, bukan sekadar catatan IPA.

Aku ingin masuk pelajaran sejarah dan kearifan lokal.

Karena aku...

bukan hanya rasa,

aku warisan.

Jika suatu hari kalian melihatku

di pasar tradisional,

di pojok swalayan,

atau di rak pinggir toko buah,

tengoklah aku dengan hormat.

Dan belilah satu.

Karena saat kau menggigitku,

kau sedang menggigit sejarah,

mengunyah filosofi,

menelan kesadaran bahwa tidak semua yang mahal itu berharga,

dan tidak semua yang kecil itu bisa diabaikan.

Manggis itu misterius.

Tapi bukan karena aku suka sembunyi,

melainkan karena kalian

tak cukup peduli untuk mencari tahu.

Dan untuk terakhir kali aku berucap:

“Jangan nilai buah dari kulitnya,

karena bisa jadi... yang kau abaikan,

adalah ratu yang menyamar jadi rakyat biasa.”

(Tirai menutup. Tepuk tangan terdengar samar. Manggis tetap berdiri di panggung, tersenyum—karena akhirnya, ia berbicara)